Kolom Opini

Masa depan industri televisi Indonesia

08:30:48 | 11 Apr 2022

Konsumsi televisi di Indonesia hampir sebangun dengan konsumsi televisi dunia, hampir setiap rumah tangga memiliki satu set televisi. Saat ini ada sekitar 45 juta rumah tangga di Indonesia.

Tren harga televisi yang semakin murah dan terjangkau, dengan layar datar ukuran semakin lebar serta fitur yang semakin kekinian yaitu bisa tersambung ke Internet. Produksi televisi baru juga tidak lagi menyediakan penerima siaran frekuensi analog, ini menciptakan dorongan percepatan migrasi televisi analog ke televisi digital, Set-top-box untuk konversi sinyal analog/digital sepertinya tidak terlalu dibutuhkan.

Mungkin bukan set-top-box gratis yang diperlukan rakyat namun subsidi pembelian baru televisi yang bisa memberikan keberhasilan yang pasti bagi program migrasi televisi digital. Peran hadirnya televisi bagi rakyat adalah sangat kritikal, baik swasta komersial maupun yang dikendalikan oleh negara, satu-satunya alasan penyiaran publik adalah layanan publik (World Radio and Television Council).

Pergeseran demografi antara populasi usia tua (lahir sebelum tahun 1997, sebelum Internet dan smartphone menjadi esensial) dengan kelompok populasi usia muda (lahir setelah 1997) menyebabkan cara menonton televisi yang berbeda. Pemirsa tua umumnya menonton televisi dengan memilih kanal dan program yang disediakan oleh para Stasiun Televisi, sementara kaum muda sangat jarang menonton televisi- mereka menggunakan layar televisi seperti menggunakan Smartphone, ipad dan laptop-nya untuk menonton segala jenis format video yang diinginkan melalui ketersambungan jaringan Internet.

Beberapa sumber data secara global semakin menegaskan tren menonton Televisi melalui sambungan Internet semakin meningkat. Jumlah jam tayangan Youtube dan Netflix yang ditonton jauh lebih panjang ketimbang tayangan televisi biasa atau kanal televisi linier.

Hanya Nielsen yang berpendapat sebaliknya, Nielsen dengan berani klaim (bahkan apa yang terjadi di negara super maju Amerika Serikat) bahwa 64% waktu yang dihabiskan di televisi ada di jaringan dan TV kabel (para penyelenggara Stasiun Televisi), sementara 26% waktu dihabiskan untuk layanan streaming seperti Netflix dan Hulu.

8% lainnya, dikategorikan sebagai “Lainnya,” termasuk video-on-demand, streaming dari dekoder kabel, dan penggunaan lainnya, seperti bermain game dan menonton DVD. Tentunya bagi kita klaim Nielsen tersebut sangat bias dan tendensius, kenyataannya belanja iklan justru berpindah dari stasiun televisi ke para raksasa teknologi seperti Google, Youtube, Facebook, Instagram dan menyusul Tiktok.

Dalam perspektif bisnis, periklanan adalah tulang punggung industri penyiaran namun saat ini dan ke depan Internet, seluler, dan media sosial berkembang pesat mendisrupsi pangsa pasar periklanan. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, para penyelenggara stasiun televisi telah bekerja keras untuk dapat mengambil kembali pemasukan pendapatan Iklan.

Tidak hanya stasiun televisi yang menderita, para agensi iklan banyak yang gulung-tikar, mereka tiba- tiba menyadari iklan telah banyak menghilang di televisi, iklan menghilang di videotron gedung-gedung dan jalanan, papan reklame kosong melompong di jembatan penyeberangan.

Pada tahun 2021, Triopoli pasar periklanan Google dan Meta (sebelumnya Facebook), serta Amazon, telah mengambil lebih dari 74% dari pengeluaran iklan global, memungkinkannya untuk mendapatkan bagian yang sangat besar dari pasar periklanan.

Pendapatan mereka dari iklan apabila dirupiahkan adalah sekitar 8.100 trilyun rupiah atau hampir separuh dari nilai perekonomian Indonesia (PDB 2021 sebesar Rp16.971 triliun). Ini hanya menjelaskan betapa teknologi digital mampu melakukan disrupsi di segala bidang bisnis konvensional, mereka melewati batas- batas jurisdiksi negara melalui pakem netralitas jaringan, netralitas internet (net- neutrality).

Negara yang berpopulasi banyak, negara yang mempunyai tingkat resiliensi rendah, negara yang tidak membangun ketahanan diri, negara bukan produsen, negara yang selalu ketinggalan antisipasi regulasi atas jaman yang berubah seperti Indonesia merupakan sasaran dan korban empuk dari gelombang disrupsi digital.

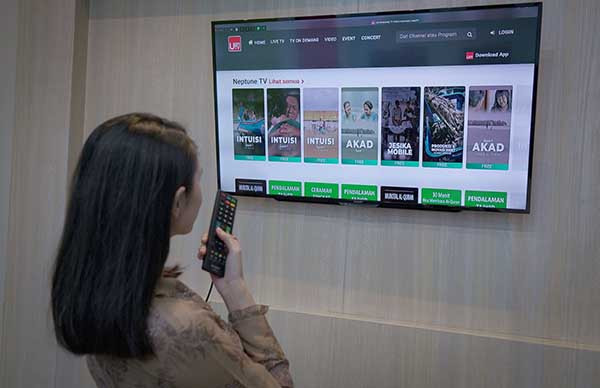

Beberapa Stasiun TV di Indonesia memang sudah banyak yang melakukan adaptasi ke domain digital, mereka menyadari agar tetap relevan dan eksis, maka pilihan pergi ke Internet atau yang biasa disebut OTT (Over The Top) menjadi strategi penting. Namun yang dilakukan mereka semuanya adalah hanya memindahkan siaran mereka baik siaran live atau on-demand ke streaming YouTube.

Mereka berjejal bersama-sama dengan para penyiar yang bukan jurnalis seperti Influencers dan Podcasters, malahan berharap mendapatkan sebagian pemasukan iklan yang diraup oleh YouTube. Regulasi ternyata absen mengantisipasi disrupsi di industri media ini, media konvensional harus mengikuti. regulasi ketat. Televisi ada KPI. Media cetak ada Dewan Pers, sementara podcast (YouTube) sangat liberal mengikuti kesukaan pemirsanya, yang penting bisa viral.

Media bekerja dengan standar tinggi, ada banyak tim dibalik layar yang menggantungkan nafkah hidupnya; tim penyewaan perangkat, tim kamera, pengarah gaya, tim rias wajah, operator audio-video, tim tata lampu cahaya. Sedangkan Podcast bekerja secara individual mengandalkan bakat yang cocok dengan selera audiens, tidak perlu menggunakan perangkat standar studio, banyak ditemukan di pasaran dengan harga murah.

Podcasters juga tidak memedulikan aturan untuk mengambil, menggunakan konten dari konten media konvensional, mengubah, memodifikasi, memberikan ulasan sesuka-sukanya, menjadi editorial hebat secara dadakan. Ironisnya, Podcast biaya murah mendapat banyak Iklan sementara media konvensional terbelenggu situasi biaya mahal dan minim iklan.

Kesuksesan YouTube dimulai pada Februari 2005 bertumpu dari inisiatif model bisnis yang menghadirkan peluang bagi para penggunanya untuk membuat konten sendiri atau istilah populer disebut User-Generated Content (UGC). Format penyiaran seperti Podcast dan vlog (video blog/video log) menjadi salah satu bentuk UGC saat ini. Interaksi suka (like) dan berlangganan (subscribe) menjadi moda komunikasi antara pembuat konten dengan dengan audiens yang luas pada level pribadi.

YouTube saat ini telah menjadi platform pilihan utama di mana konten-konten video buatan penggunanya ditonton ratusan ribu, atau ratusan juta kali oleh pengguna internet di seluruh belahan dunia. Aneh tapi nyata konten lokal Indonesia yang dibuat oleh orang Indonesia dan ditonton oleh orang Indonesia namun dikapitalisasi oleh pihak luar di luar jurisdiksi Indonesia.

Ketimbang meratapi kepedihan kita, sudah saatnya membuka kunci belenggu (Unlocking) potensi yang tersisa untuk melakukan reformasi secepat-cepatnya.

Di millennium ke-22 ini produksi konten telah menjadi ladang bisnis yang berkembang cepat dan menjadi inti dari operasi bisnis media namun hanya raksasa OTT yang mendapatkan manfaat yang besar.

Sebenarnya masih banyak celah dan kesempatan yang hanya dimiliki oleh Stasiun Televisi lokal dan nasional yang bahkan tidak. dipunyai oleh raksasa OTT.

Stasiun penyiaran sudah sejak lama menyediakan berita lokal, olahraga, budaya, sinetron, acara permainan, edukasi, kuliner dan blocking-time untuk konten utama dari jaringan nasional mereka tidak akan lenyap dan masyarakat Indonesia yang beragam ini akan terus membutuhkan konten lokal. Yang harus dilakukan bagaimana mendorong semangat resilensi bangsa. Pembuatan platform OTT yang mirip seperti YouTube bisa dilakukan oleh kita.

China mampu melakukan hal itu, Vietnam pun juga cukup sukses dengan super-apps ‘’Zalo”. Perusahaan penyiaran swasta yang besar maupun lembaga penyiaran publik seperti TVRI pasti mampu berinvestasi untuk masa depan yang cerah.

Kerja sama dengan operator telekomunikasi penyedia akses internet, data-center lokal yang tersebar mendekat ke lokasi pemirsa nusantara menjadi kunci sukses transformasi digital di industri televisi.

Operator telekomunikasi mendapatkan manfaat dari tumbuhnya trafik internet domestik dan utilisasi jaringan mereka.

Lagi pula, Membangun kesiapsiagaan terhadap risiko yang mungkin mengancam keamanan nasional, kemakmuran ekonomi, dan kesejahteraan rakyat adalah fungsi penting dari pemerintah (Marsh McLennan, 2020).

Resiko terburuk yang lebih nyata dari disrupsi di industri penyiaran adalah hancurnya (endgame) stasiun televisi nasional maupunlokal,publik maupun swasta.

Pemerintah perlu melakukan review menyeluruh, menyambungkan semua fungsi-fungsi pemerintahan yang bekerja sendiri-sendiri untuk pengambilan keputusan, kebijakan yang mampu menyelamatkan disrupsi media ini.

Ditulis oleh Dian Rachmawan, Pecinta TV Indonesia

Baca juga :

•

•

•

Artikel Terkait

-

Indepth - 04:14:00 | 04 Aug 2024

Indepth - 04:14:00 | 04 Aug 2024Kolom Opini

Banyak orang beranggapan sebuah isu akan segera ditangani jika terus menerus menjadi perbincangan -

Indepth - 05:45:00 | 28 Jan 2024

Indepth - 05:45:00 | 28 Jan 2024Opini & Kolom

Diprediksi, AI memberikan kontribusi sebesar US$366 miliar terhadap perekonomian tahun 2030 -

Global News - 07:21:00 | 18 Jan 2024

Global News - 07:21:00 | 18 Jan 2024Opini & Kolom

Dunia sudah terpikat oleh perbincangan mengenai kecerdasan buatan, dan ChatGPT -

Indepth - 05:40:00 | 21 Dec 2023

Indepth - 05:40:00 | 21 Dec 2023Kolom Opini

Kemajuan yang akan kita lihat dari GenAIÂ akan dibandingkan dengan kemunculan PC 40 tahun lalu.

Rekomendasi

Berita Pilihan

More Stories